Wakil CEO perusahaan film RRT Peacock Hill Pictures yang fokus pada proyek kerjasama RRT-India yakni Gu Wancheng berkata, “Di Tiongkok, yang membuat keputusan adalah orang yang memiliki uang, padahal orang-orang itu biasanya tidak memiliki naluri akan alur cerita. Mereka lebih senang berinvestasi pada aktor/aktris ternama atau efek khusus.”

Sedangkan di Bollywood mereka dengan penuh percaya diri mengatakan “Kami bisa menceritakan kisah ini dengan baik”.

Kepala Pusat Riset Asia Timur di Beijing University yakni Profesor Jiang Jinggui juga mengakui, dalam hal soft power, India lebih unggul daripada RRT.

Artikel juga membahas kekeliruan pemahaman masyarakat Tiongkok terhadap “keterbelakangan” India, yang terutama disebabkan oleh media massa Tiongkok sendiri.

Disebutkan media massa menerbitkan artikel yang selalu menyoroti sistem kasta India, dan perlakuan masyarakat India terhadap kaum wanita.

Menurut hasil riset yang dirilis oleh Pew Research Center tahun lalu, hanya ada 26% warga RRT yang memiliki kesan baik terhadap India, lebih rendah daripada tahun 2006 yang mencapai 33%. Bahkan sampai sekarang, dalam pokok pembicaraan seputar India, kata yang paling kerap muncul adalah “kekacauan”.

Pakar: Seni Budaya Adalah Putra Putri Dewi Kebebasan

Terhadap fenomena yang muncul pada industri perfilman di RRT dan India ini, akademisi dari Institut Seni RRT Wu Zuolai menyatakan, hanya ada satu alasan: Karena seni budaya adalah “putra putri” Dewi Kebebasan.

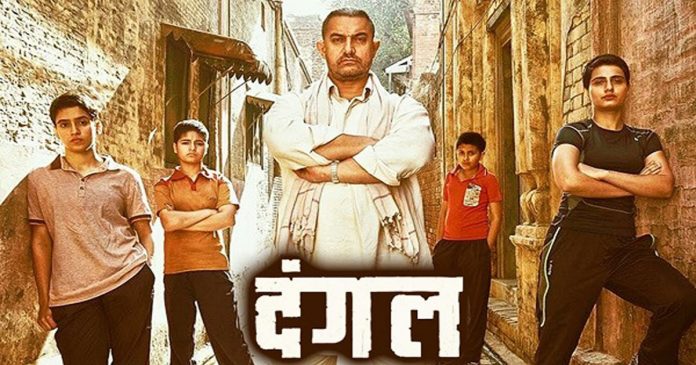

Budaya film di India pertama-tama adalah budaya yang bebas. Banyak film India juga selalu mempertahankan budaya tradisional dan ciri khasnya, memiliki semangat hidupnya. Film mereka di dalam negerinya sendiri selama ini selalu mendapat rating cukup tinggi, sehingga terbentuk fenomena budaya seperti Bollywood.

“Jika sistem tidak diubah, maka di RRT tidak akan mungkin muncul seni yang agung. Di masa awal Reformasi Keterbukaan, PKT sempat melonggarkan pengontrolannya, kemudian muncullah banyak karya sastra yang hebat.”

“Namun tak lama kemudian banyak film yang ditindas, sehingga kemudian pun menjadi hanya bisa memuji dan mengagung-agungkan partai. “Ini adalah ketakutan budaya. Tidak ada kebebasan, bagaimana mungkin bisa menghasilkan karya sastra yang hebat?” pungkas Wu Zuolai. (SUD/whs/asr)